儿童支原体肺炎防治指南及国家疾控局最新建议解读

儿童支原体肺炎是由支原体细菌感染引起的一种常见的呼吸道感染疾病,尤其在儿童群体中较为多见。随着支原体肺炎的发病率逐年上升,如何有效预防与治疗这一疾病成为了公共卫生领域的重要课题。近年来,国家疾控局发布了针对儿童支原体肺炎的防治指南,并提供了相应的最新建议。本篇文章将从四个方面对儿童支原体肺炎的防治指南及最新建议进行详细解读,帮助家长和医疗工作者更好地理解和应对这一疾病。这四个方面包括:支原体肺炎的流行特点与传播途径、防治的早期识别与诊断、防治的临床治疗方案以及家庭与学校的防控措施。通过深入分析这些内容,希望能够为广大家长和医务人员提供有力的指导。

1、支原体肺炎的流行特点与传播途径

支原体肺炎的流行特点首先体现在其季节性。通常,支原体肺炎在秋冬季节尤为多见,特别是在气温骤降时,患病人数明显增多。由于支原体属于无细胞结构的病原微生物,具有较强的适应性与传播能力,因此其在气候变化较大的地区传播速度较快。此外,儿童尤其是在学龄期的群体,由于免疫系统尚未成熟,成为支原体肺炎的高发人群。

其次,支原体肺炎的传播途径主要通过飞沫传播。在咳嗽、打喷嚏或讲话时,空气中的飞沫会携带支原体菌群,并通过呼吸道进入他人身体。由于儿童活动较为频繁,集体生活环境(如幼儿园和学校)更容易形成传播链条。这也是为什么支原体肺炎在学生中传播迅速的原因之一。

此外,支原体肺炎具有一定的潜伏期,一般为1至3周。在此期间,虽然患者可能没有明显症状,但仍具有一定的传染性,这使得早期控制传播更加困难。因此,了解其传播特点对于防控非常重要。

2、防治的早期识别与诊断

早期识别是支原体肺炎防治的关键。儿童支原体肺炎的典型症状包括持续性咳嗽、发热、乏力和呼吸急促等。然而,这些症状与其他呼吸道感染性疾病相似,容易导致误诊。因此,准确的早期诊断至关重要。临床医生通常会根据患者的病史、临床症状以及影像学检查等方式进行诊断。部分儿童还可能伴有气喘等症状,这对于区分是否为支原体肺炎具有一定的帮助。

为了提高早期诊断的准确性,国家疾控局建议,在症状较为明显的情况下,进行支原体抗体检测或PCR检测,这能够帮助确认是否感染支原体。同时,胸部X光或CT检查也常用于辅助诊断,通过影像学检查可以发现肺部炎症的存在,从而进一步明确是否为支原体引起的肺炎。

此外,支原体肺炎的潜伏期较长,部分患者症状较为轻微,很容易与普通感冒或病毒性肺炎混淆。因此,在流感季节等呼吸道感染高发期间,家长和医务人员应保持高度警惕,尽早进行诊断和干预。

3、防治的临床治疗方案

对于支原体肺炎的临床治疗,抗生素治疗是关键。目前,临床上常用的治疗药物为大环内酯类抗生素,如阿奇霉素、克拉霉素等。这类药物对支原体有较好的抑制作用,能够有效减轻临床症状,并防止病情进一步恶化。通常情况下,抗生素治疗需要持续7到10天,以确保感染得到有效控制。

在药物选择上,国家疾控局建议根据病情的轻重和患者的年龄进行个性化治疗。对于轻度患者,口服药物通常可以起到较好的治疗效果;而对于病情较为严重的患者,可能需要住院治疗,并通过静脉注射抗生素进行治疗。

同时,针对支原体肺炎的支持性治疗也是不可忽视的一环。尤其是在症状较为严重的儿童中,及时给予退热药物、氧气吸入等措施,能够有效缓解患者的不适,减少并发症的发生。此外,保持适当的水分补充与休息,也是康复过程中必不可少的环节。

4、家庭与学校的防控措施

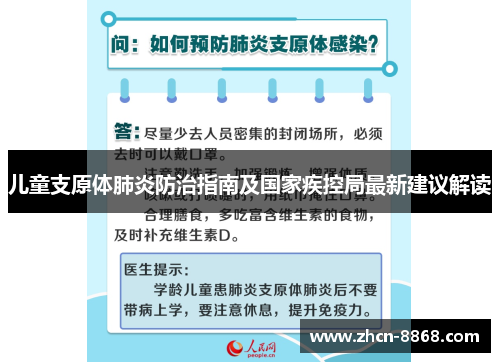

除了医院治疗外,家庭和学校的防控工作同样重要。在家庭中,家长应关注孩子的健康状况,一旦出现咳嗽、发热等症状,应尽早带孩子到医院就诊。同时,家长要提醒孩子保持良好的卫生习惯,如勤洗手、避免接触已患病的人员等。

在学校环境中,及时发现患病儿童并采取隔离措施,防止疫情扩散至其他学生是非常重要的。学校应定期进行环境消毒,保持教室的空气流通,并鼓励学生佩戴口罩,以减少空气中的飞沫传播。

此外,国家疾控局还建议在流感季节等高风险时期,学校应加强健康教育,向学生普及正确的咳嗽礼仪、个人防护知识等,增强学生的防病意识。家长也应配合学校做好孩子的健康监测工作,确保及时发现和处理疫情。

总结:

8868网页儿童支原体肺炎是一个严重影响儿童健康的疾病,但通过科学的防治手段,可以有效地预防与控制该疾病。了解支原体肺炎的流行特点、早期识别与诊断方法、临床治疗方案以及家庭和学校的防控措施,能够为广大家长和医务人员提供有价值的指导。在实际操作中,应根据具体情况灵活调整防治策略,确保儿童的健康。

总的来说,儿童支原体肺炎的防治需要全社会共同努力,不仅依赖于医生的专业治疗,也需要家庭、学校及社会各方的支持与配合。只有通过科学防控,才能有效减少疾病的传播和发病率,为儿童的健康保驾护航。